この記事では、2010年2月に行なった高滝湖でのオカッパリ取材の模様を紹介しよう。 第1回はオカッパリで自らプレッシャーを掛けないために気をつけたい基本をおさらいしたい。

テクニックの前に、まずはアプローチの基本を

Basser編集部=写真と文

バスの口を閉ざす重圧(=プレッシャー)には、低水温に代表される環境要因とアングラーによる人的要因の2種類がある。そのいずれにも対応して難解な状況下でも確実にバスを手にするのが川村光大郎さんだ。

この記事では、2010年2月に行なった高滝湖でのオカッパリ取材の模様を紹介しよう。

第1回はオカッパリで自らプレッシャーを掛けないために気をつけたい基本をおさらいしたい。

この記事はBasser2010年4月号に掲載したものを再編集しています。

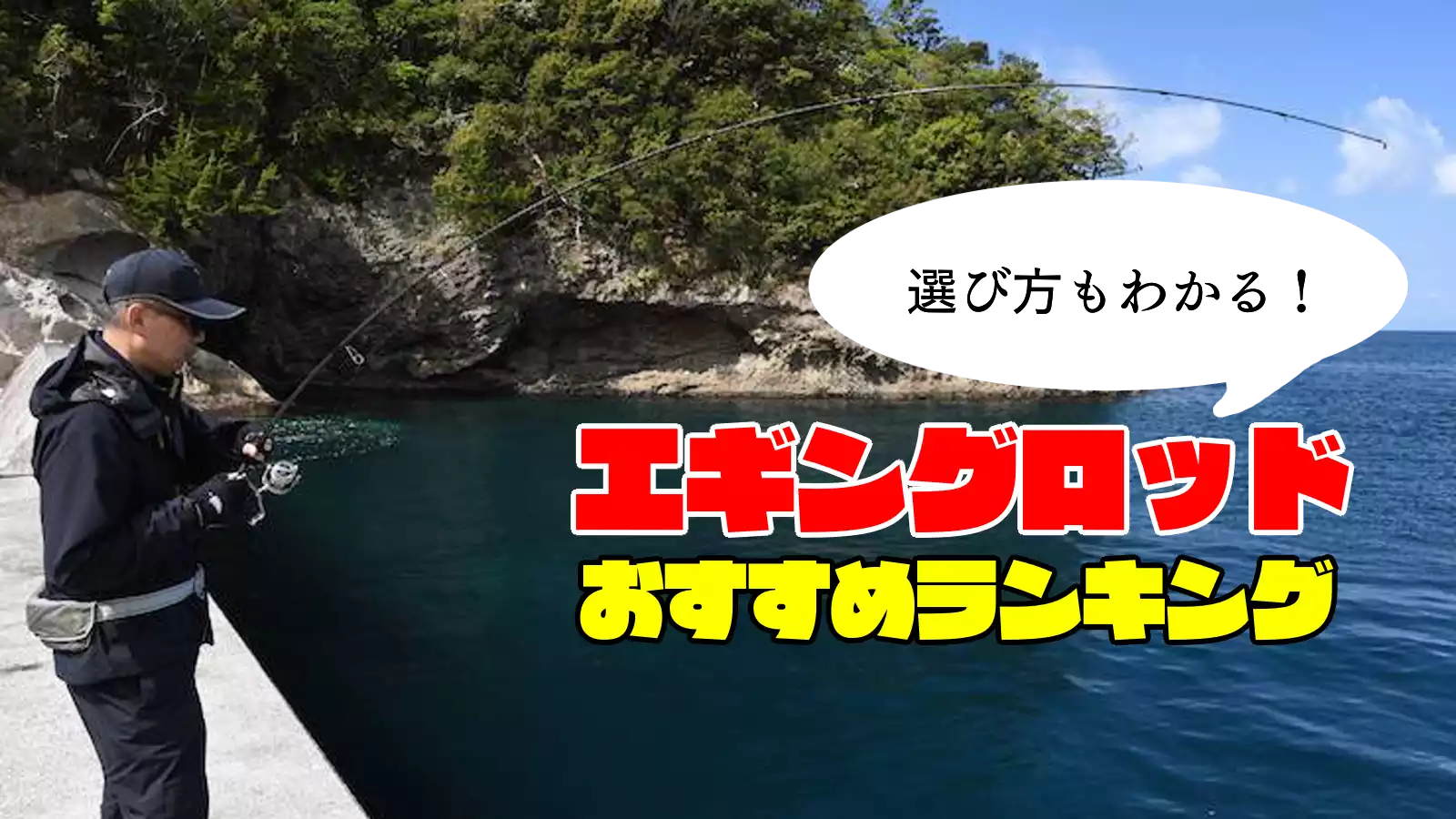

オカッパリならではの釣り

そもそも川村光大郎さんは、なぜオカッパリのスペシャリストとして認知されているのか。答えは単純で「オカッパリで釣りまくるから」である。しかし、それだけではない。川村さんが駆使するテクニックには、ボートフィッシングに流用しにくいものが多く含まれているのだ。川村さんは「オカッパリならではの釣り」を実践する、まさにスペシャリストなのである(プライベートではボートフィッシングも楽しんでいるけれど)。

「ボートフィッシングに流用しにくい」と書いたが、その理由はおもに「オカッパリのほうが高い精度でルアーを操作できる」からである。川村さんのオカッパリは接近戦がメインであり、とくにシャローエリアの足もとをバーチカルに釣るケースが多い。その場合、ティップから延ばすラインの長さは1m程度で、短いときは10㎝ということもある(足もとでバスを水面に出してしまう)。

ルアーとの距離は近いほど細やかにコントロールすることができる。そのためには必然的にバスとの距離を詰めなければならない。そういう意味において、川村さんがオカッパリで実践している釣りの精度の高さは、バスフィッシングの究極といって差し支えなく、ボートフィッシングではできない釣りなのである。

自分でプレッシャーを掛けない

今回は、川村さんが得意とする釣りのなかから、接近戦での「撃つ」「落とし込む」をメインに話を進めたい。これらは釣況が厳しいときの切り札であり、川村さんの釣りの特徴がよく表われる釣りである。

釣況を厳しくする原因はふたつ。ひとつは低水温に代表される「環境要因のプレッシャー」、もうひとつはアングラーによる「人的要因のプレッシャー(フィッシングプレッシャー)」だ。

川村さんの釣りは、これらのプレッシャーを打破してバスを手にするために考えられたものだが、そんな技も、まずは基本がなっていないと台無しである。その基本とは「足音をたてない」「水中に影を落とさない」「水面を覗きこむ前にロッドの長さを利用してルアーを落とし込む」といった、バスにこちらの存在を気取られずに釣るための配慮である。

当たり前すぎることかもしれないが、川村さんを含め、オカッパリが得意なアングラーは例外なくこれを徹底している。自分でプレッシャーを掛け、わざわざ難易度を上げないようにしたい。

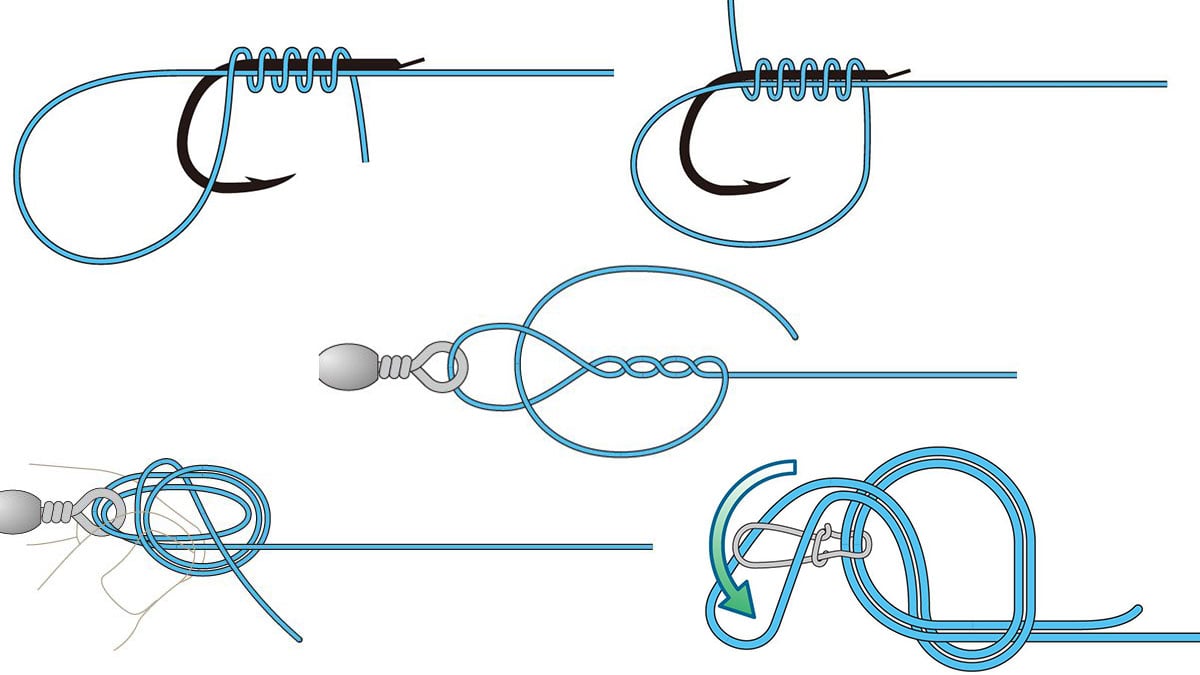

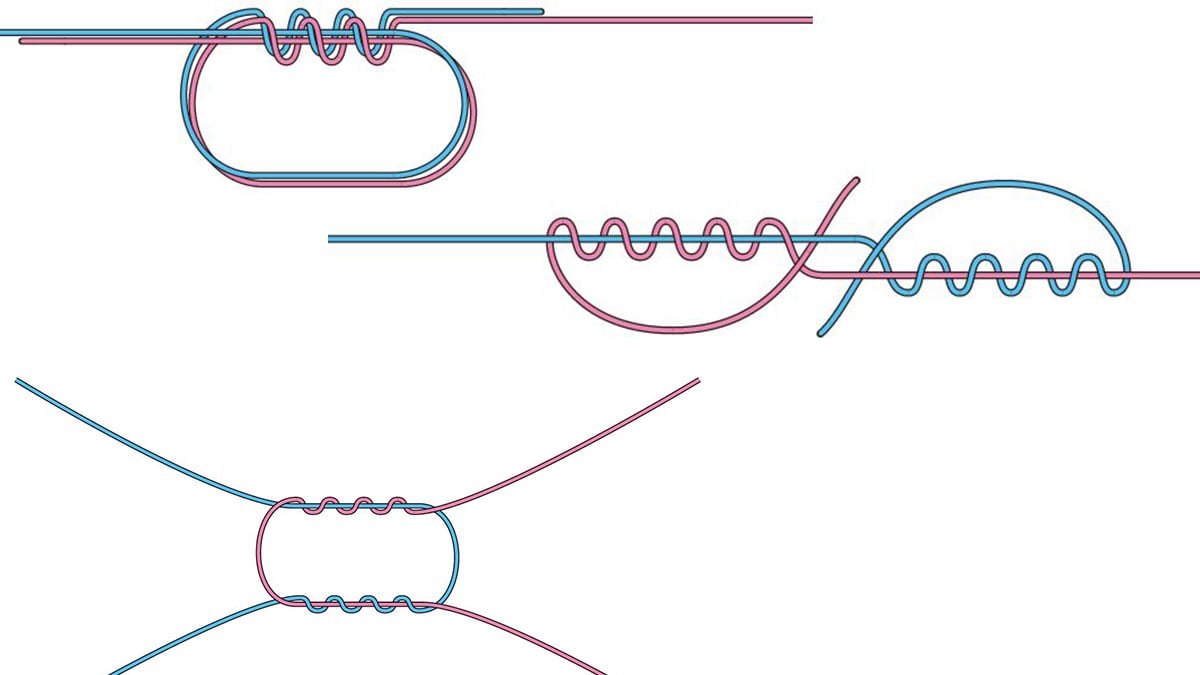

バスフィッシングにおけるフック選びの道しるべとなってくれる1冊。

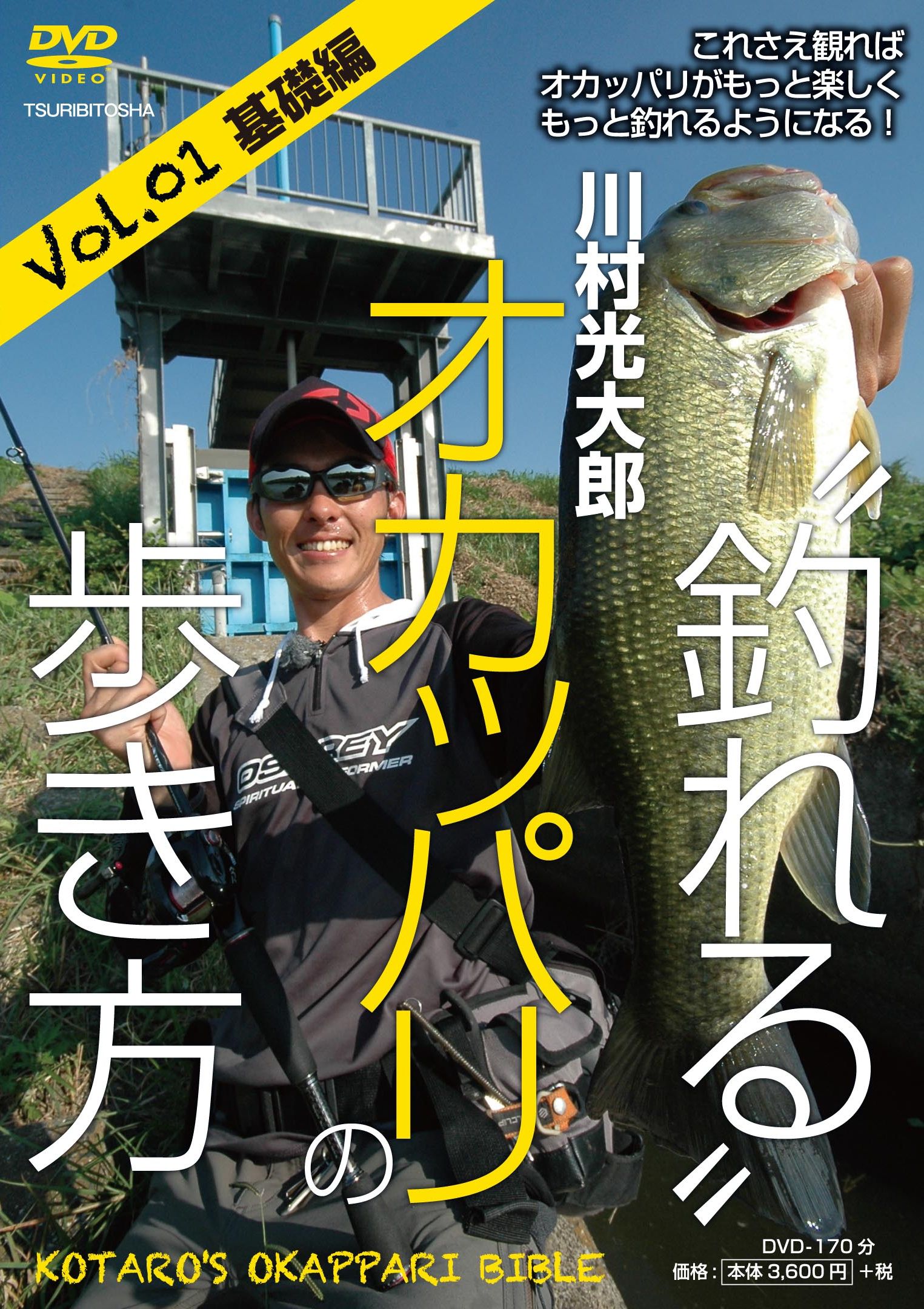

誰よりも釣るための

マル秘オカッパリレッスン開講!

マル秘オカッパリレッスン開講!

2017/01/20

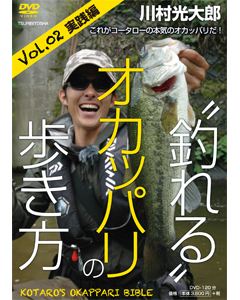

「川村光大郎 “釣れる”オカッパリの歩き方 Vol.02実践編」

「川村光大郎 “釣れる”オカッパリの歩き方 Vol.02実践編」